En un gesto poco frecuente y casi experimental, se convocó un concurso público para la rehabilitación de la Plaza Guaicaipuro de Los Teques. Una oportunidad de esa discusión áspera y necesaria que permite a la ciudad mirarse, cuestionarse y elegir, de manera algo más consciente, una forma de intervenir en sí misma. Esa es la esencia, siempre frágil, del proyecto urbano democrático, tan ausente en nuestra cultura institucional donde lo habitual es el decreto o la improvisación. Khristian Ceballos, Ricardo Sanz, Ana Valenzuela, Gabriel García, Cristian Fontana y yo, con esa ilusión crítica formamos un equipo para el concurso. Lo ganamos.

Ganar, sin embargo, es solo el primer acto de una ficción que se ha repetido tan a menudo en la realidad de los concursos públicos, aquí y en otros lugares. Una especie de lavado institucional mediante el cual la administración simula una transferencia de soberanía técnica. Se solicita una idea sobresaliente, se la premia y, acto seguido, se la somete a la trituradora de la “gestión”. Lo que se celebra no es tanto el triunfo de una idea, sino más bien su puesta en custodia del ente ejecutor. Nuestro triunfo fue, en el mejor de los casos, una licencia temporal para creer que la congruencia del proyecto podía tener consecución. Un consentimiento que la misma institución otorga y que, llegado el momento, puede revocar sin explicación. No será la primera vez.

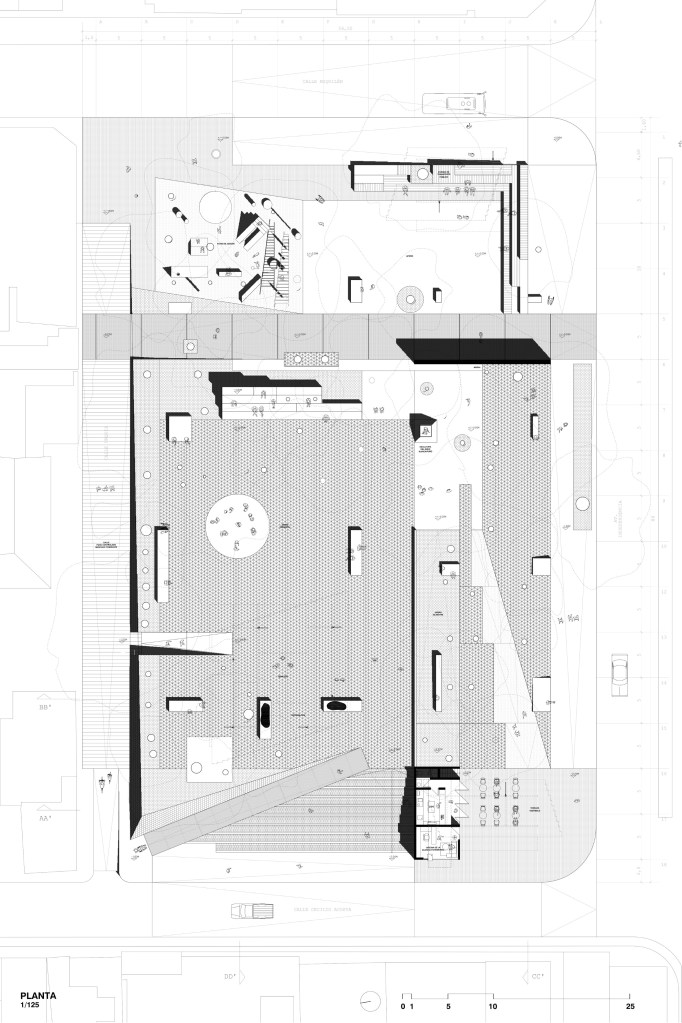

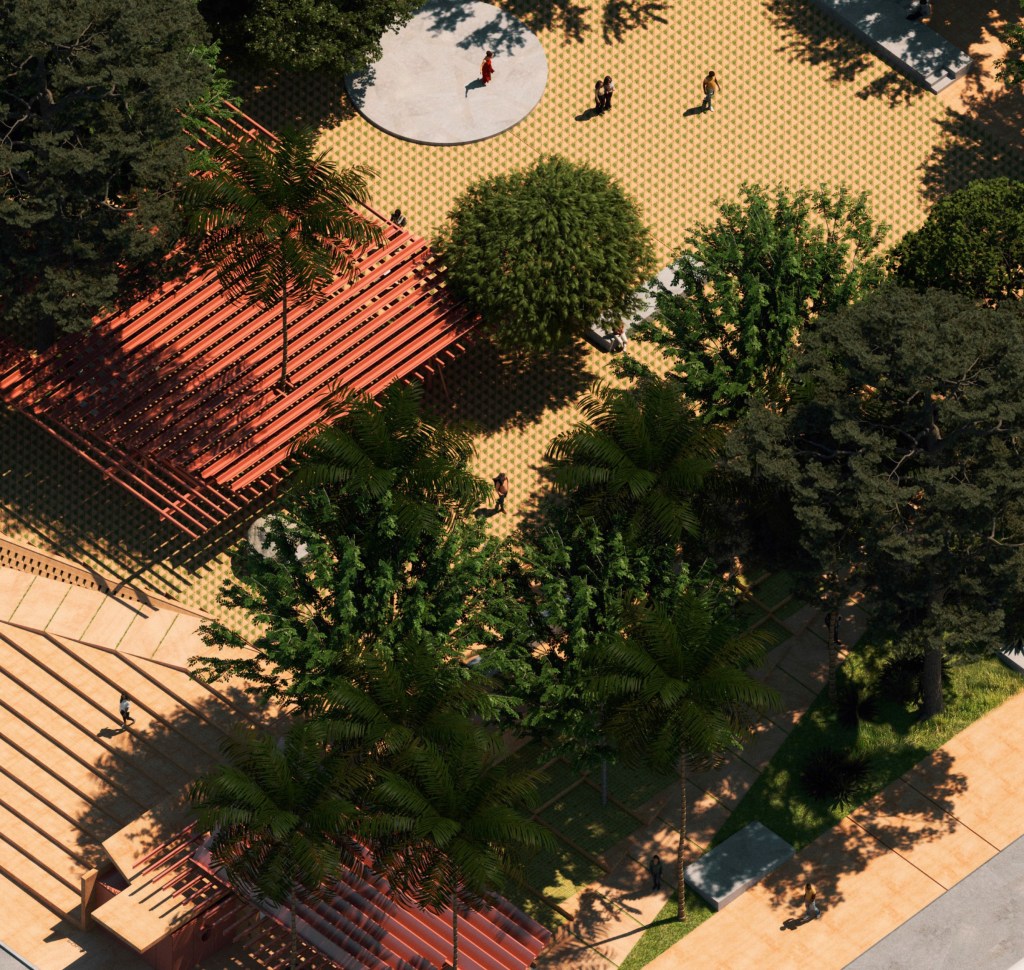

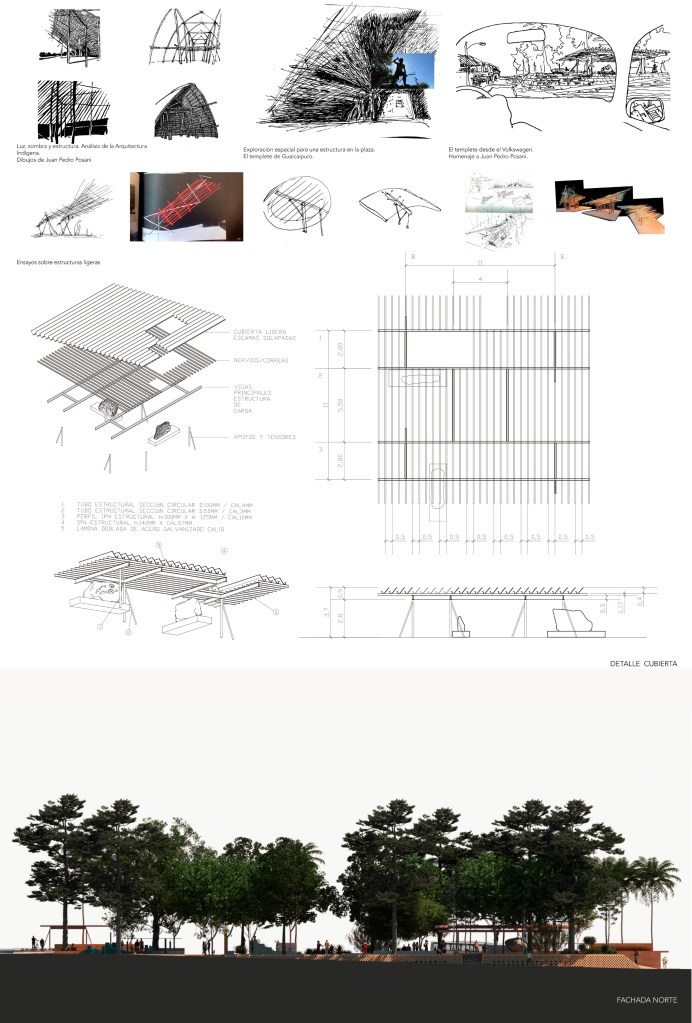

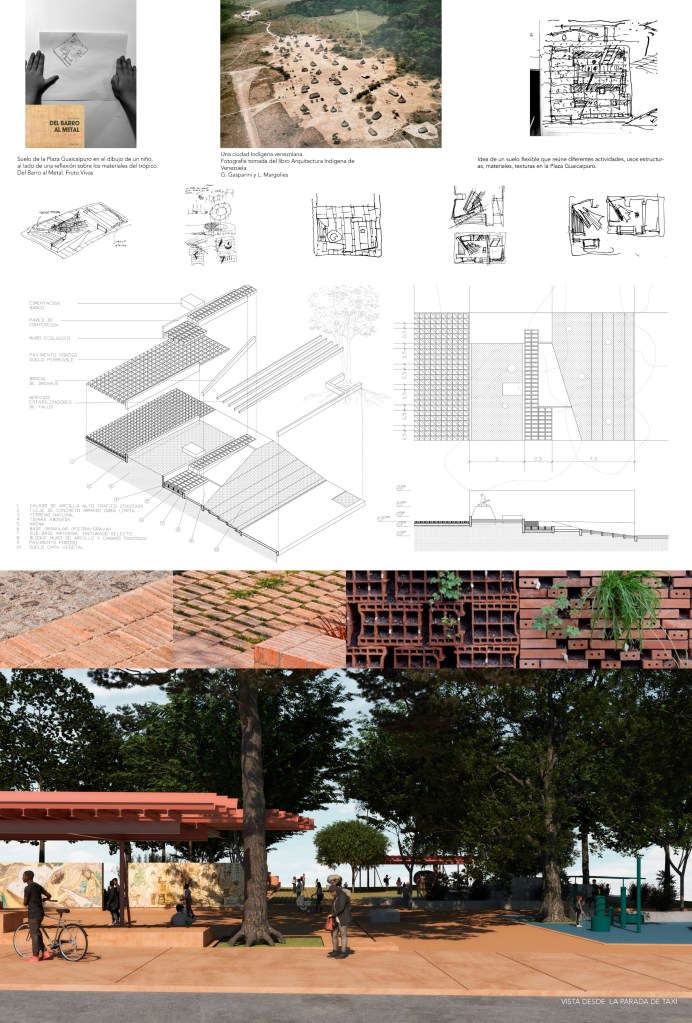

Nuestra idea fundamental era cambiar la plaza ornamental en un sitio de intensidad urbana basados en una sencilla investigación sobre su sitialidad, los materiales y el clima: Un suelo de alfarería local, poner todo a nivel, una cota única que integrara vegetación y superficies, todo usable, con accesos fluidos y una mezcla de taludes suaves y gradas para diluir los desniveles en los bordes. Una topografía domesticada, sin muros, sin obstáculos.

Y sin embargo, una idea clara y asequible puede entrar en conflicto con la creciente irrelevancia –una forma de ignorancia– que caracteriza la percepción de nuestra disciplina en el contexto actual. Se propone lógica donde sigue reinando la arbitrariedad; y una obra seria que aporte valor, donde no se demanda más que un trabajo superficial. La búsqueda de un espacio fluido y democrático se estrella contra la realidad de un pragmatismo decepcionante. Bajo estas condiciones, un proyecto sensible se vuelve un cuerpo extraño dentro de burocracias que en el fondo no se interesan por producir algo verdaderamente significativo.

En los primeros pasos de la construcción, la persona clave, quien fungía como asesora para los temas urbanos del municipio, fue apartada y a partir de ahí, se fue debilitando el proceso. Los nuevos responsables también nos hicieron a un lado y desfiguraron el proyecto. Llamamos a las instituciones. El Museo de Arquitectura a través de Alejandro López, su director –un tenaz y casi quijotesco defensor de la ciudad– y otros implicados presentaron serios reclamos en que debía respetarse el proyecto. No sirvió de nada.

Previamente, bajo nuestra dirección, se habían ejecutado demoliciones selectivas, preparación del terreno y rellenos controlados para lograr la nivelación general del suelo interior. Afortunadamente en esta fase, puramente técnica y de preparación, donde aún estábamos presentes, se consiguió la base sobre la que debía construirse todo lo demás. Sobre ella, después, no se construyó lo demás.

Hay que reconocer que la arquitectura, cuando aspira a ser un servicio público, demasiadas veces se vuelve impotente. Carece de un lenguaje que traduzca sus valores a la jerga de la gerencia pública. El arquitecto es reducido a proveedor de un dibujo inicial, un figurante decorativo en el mecanismo de la contratación y la ejecución. La protesta gremial, por más fundamentada que sea, suena a lamento de tribu especializada, a ruido técnico en una sala donde solo se escuchan las órdenes y los números. Se defiende un proyecto, pero lo que se pierde es la noción misma de proyecto público.

Al final, fui con Julio Mesa a fotografiar la obra terminada. El resultado es el típico folklorismo, una caricatura costumbrista mal resuelta. ¿Ignorancia del proceso proyectual, mezquindad profesional, desprecio por la cuestión pública?.

Pero ese folklorismo no es un error de gusto; es la ideología estética del atraso. Es la forma que adopta el efectismo cuando debe simular contenido cultural sin asumir la disciplina que este exige. Sustituye la estructura por el adorno, la materialidad por el color, la integración por la yuxtaposición. Es la antítesis del pensamiento arquitectónico que celebra el fragmento, renuncia a la totalidad, y merma el espacio a algo pusilánime. Lamentablemente, aún esa es una parte de la “cultura institucional” que tenemos: una que simplifica lo complejo a lo pintoresco, y celebra la reducción como un logro.

Después de todo, a pesar del aspecto trivial, cierto gen de la idea inicial resistió: todo el suelo a un mismo nivel. Como una secuela torpe pero terca de lo que pudo ser y no fue, víctima de la negligencia crónica de siempre. Un consuelo amargo y una reflexión de lo que Rafael Iglesia defendía como la fuerza intrínseca del proyecto, difícil de extinguir frente a la mediocridad, incluso cuando es tan distorsionado.

He aquí una lección muy cruda para nuestra arquitectura: en la batalla por la ciudad actual, la idea resiste no por su refinamiento, sino por su tosquedad. La decisión de poner toda la superficie al mismo nivel terminó siendo un hecho casi geológico, antes que un triunfo intelectual. La arquitectura que propusimos para la plaza aguantó mínimamente, nada mas a través de su operación más burda. ¿Dónde fallamos?, o ¿Cómo hacer un proyecto cuyas partes esenciales sean, por su propia configuración técnica y constructiva, más difíciles de mutilar, de alterar?, son preguntas para otras oportunidades.